小泉政治とは何だったのか?

前回までは「経済」をテーマにお伝えしてきましたが、今月からは「政治」です。

平成に入ると、自民党が与党第1党、社会党が野党第1党を占めてきた「55年体制」が崩壊し、政界は流動化しました。そして、政権交代可能な政治や二大政党制を志向する「小選挙区制度」が導入され、政党間の”競争原理”が強まると…

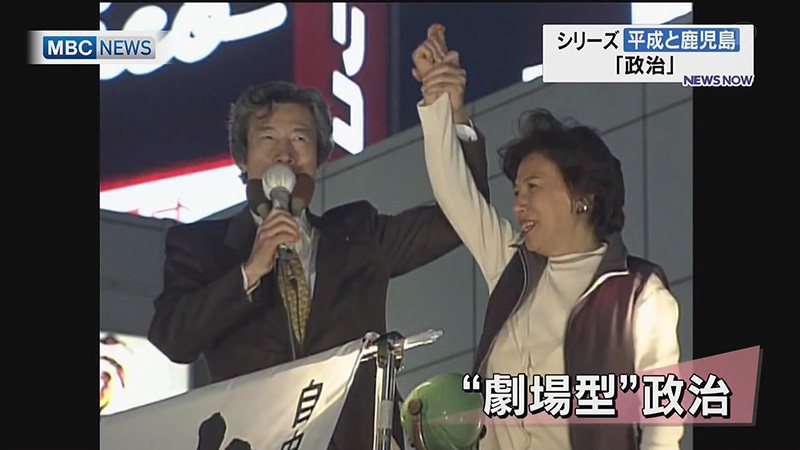

無党派層の支持を取り込もうといわゆる”劇場型”の政治が登場。無党派層の動向は時には政権交代をもたらす”風”を生み出し、政治は熱狂と失望の狭間で揺れ動くことになりました。

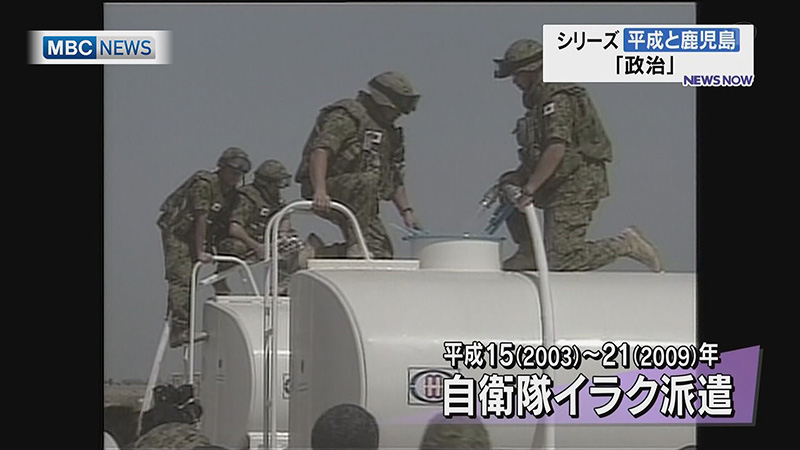

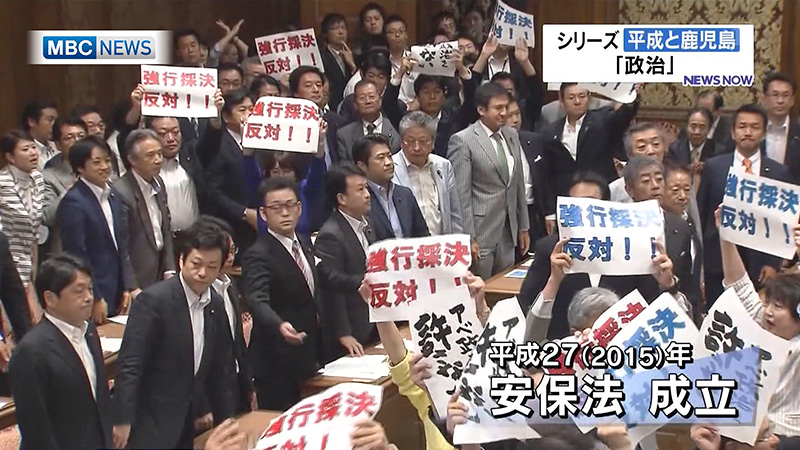

一方、冷戦崩壊後の国際情勢の変化などもあって自衛隊の海外派遣も開始。集団的自衛権の行使容認など、戦後、続いてきた防衛政策が大きな転換を迎える中、政権は憲法改正に向けて大きく動き出そうとしています。

平成の30年で大きく変わった政治・憲法を取り巻く環境。次の時代、はたしてどこに向かおうとしているのでしょうか?

きょうは小泉純一郎元総理にクローズアップします。

高い支持率を背景にしたその政治手法や、一連の構造改革の影響など、評価が今も大きく分かれる小泉政治とは何だったのか?城光寺記者の報告です。

(小泉首相)「小泉内閣の方針に反するようなことをしたら、私が自民党から足を引っ張られるのではない。私の方から自民党をぶち壊す。」

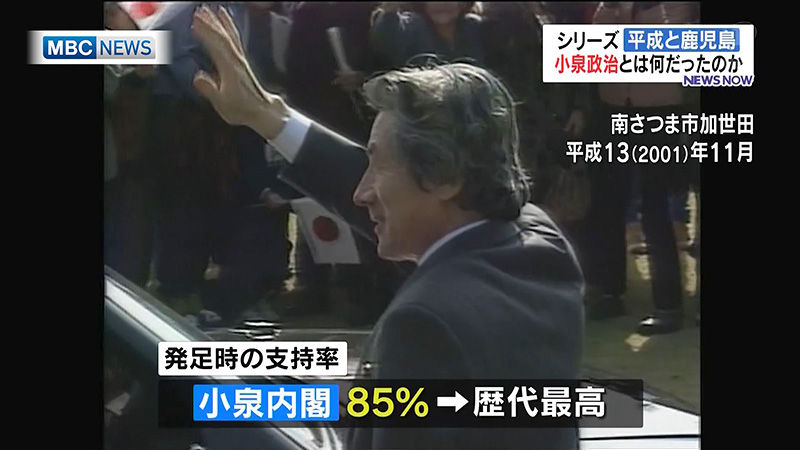

小泉内閣は発足時の世論調査で、85%という歴代最高の支持率を記録しました。

(小泉首相)「聖域なき構造改革に取り組む改革断行内閣を組織した。」

しかし、小泉総理が打ち出した構造改革については、地方から懸念が示されました。

(須賀知事)「地方の切り捨てにつながるおそれがあることを、大きく懸念している」

(小泉首相)「(Q総理のことを独裁者という人がいるが?)嫌だったら総裁を替えればいい。私以外の人にすればいい」

本丸となったのが郵政民営化です。

(野田聖子元郵政大臣)「郵便局が民営化することによって、この国がバラ色になるなんて誰も思っていません。(法案が通らなければ)解散して国民に信を問うなんてナンセンス。」

民営化されれば、離島や過疎地域の郵便局が無くなるおそれがあると、鹿児島でも反発の声があがりました。

「近くの郵便局がなくなる。そのことをみんながわかっていないのではないかと思って。」

「郵政民営化どころではなく、政局の問題になっている。これはおかしい。」

(小泉首相)「(Q.郵政民営化法案が廃案ということは小泉内閣に対する不信任?)それはそうですね。小泉内閣倒閣ですよ。」

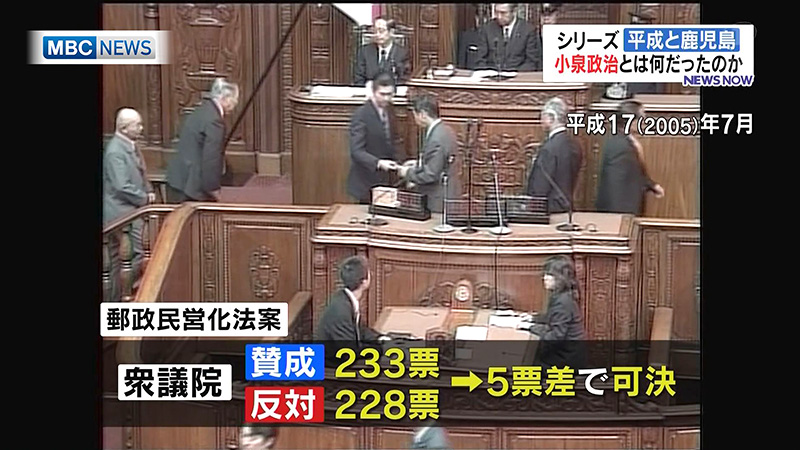

与党・自民党内でも賛否が分かれる中、平成17年7月、衆議院で郵政民営化法案の採決が行われ、賛成233票、反対228票の5票差で可決されました。

県関係の自民党議員では松下忠洋さんと森山裕さんが反対しました。

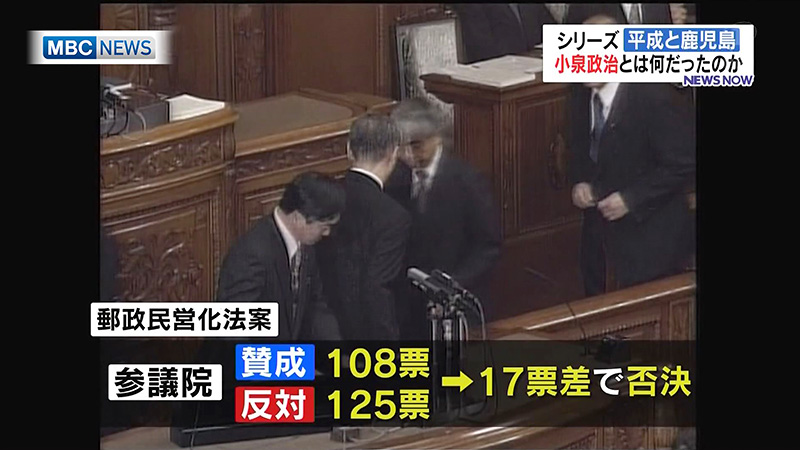

そして舞台は参議院へと移りました。

参議院では、賛成108票、反対125票の17票差で否決。

(河野洋平衆議院議長)「衆議院を解散する」

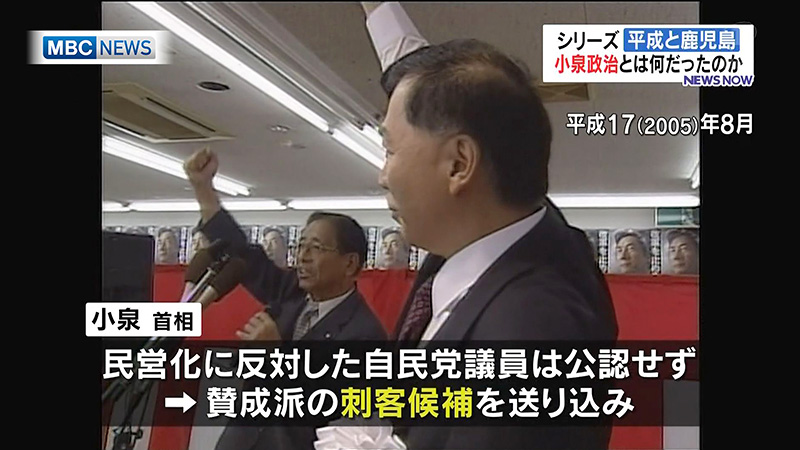

小泉総理は「郵政民営化」を争点にしたいわゆる「郵政選挙」に突入しましたが、民営化に反対した自民党議員は公認せずに、選挙区に賛成派のいわゆる「刺客候補」を送り込み、激しい選挙戦が繰り広げられました。

(自民党(当時)松下忠洋氏)「どっちが大道を歩いている政治なのか。辛い選挙になると思うが、しっかりと国民に訴えて勝ち上がっていきたい。」

(自民党森山裕氏)「自民党に帰れるように頑張って、もう少し、地方にやさしい、地方のこともよく理解できる自民党を作らないと。」

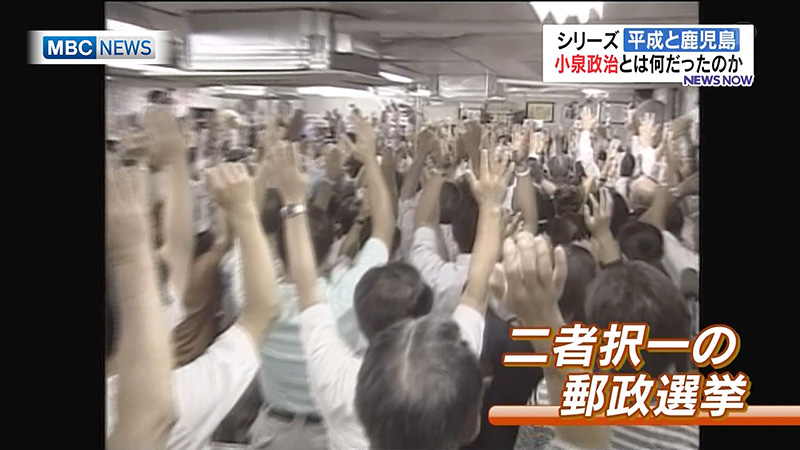

この郵政選挙では、自民・公明の与党が衆議院の3分の2を超す圧勝。

一方、県関係では松下さんが落選。森山さんは当選しましたが、一時、離党を余儀なくされました。

「郵政民営化」に争点を絞り、有権者だけでなく議員たちにも二者択一を迫った「郵政選挙」。

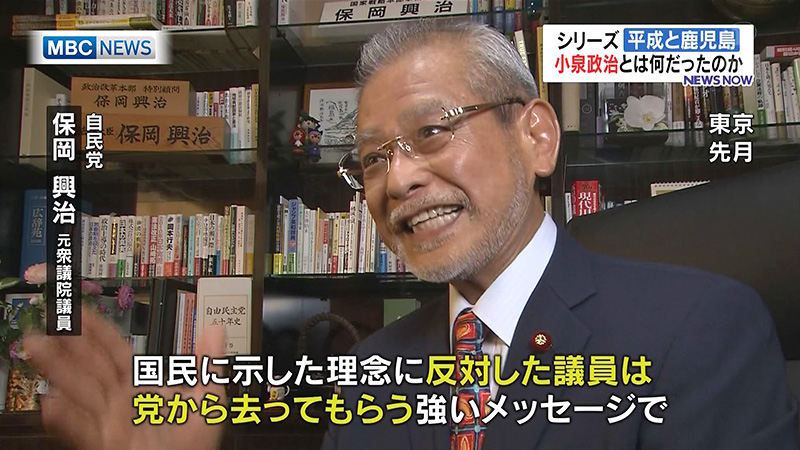

その手法について当時の自民党議員は…。

(自民党保岡興治元衆議院議員)「国民に示した理念に反対した議員は、党から去ってもらうという強いメッセージによって、自分の主張を浮き上がらせる、国民にPRする。その強い意志がこういう結果につながった。でも、郵政のことを大事に考えている議員にとっては、たいへんな試練だったと思う。」

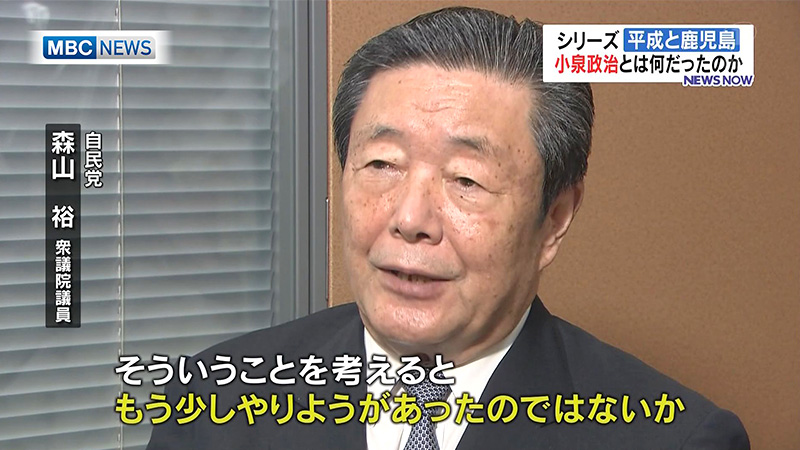

(自民党森山裕衆議院議員)「観衆からすると、非常におもしろい見ごたえのある劇場だったと思うが、その選択で、国家のためになったかというと、そこは少し違うような気がする。あの選挙で、落選をされて、本当に有能な政治家が、政治の世界を去っていかれた先輩もたくさんおられるから、そういうことを考えると、もう少しやりようがあったのではないかと思う。」

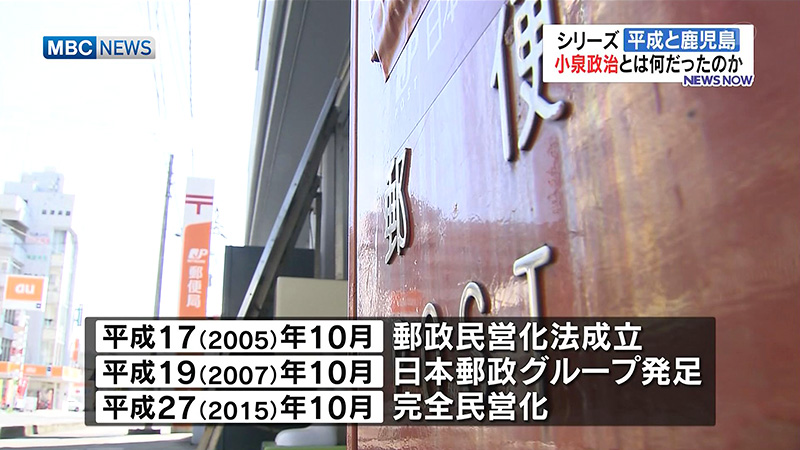

「郵政選挙」を経て平成17年10月に郵政民営化法は成立。

その2年後に日本郵政グループが発足し、最終的に平成27年に完全民営化しました。

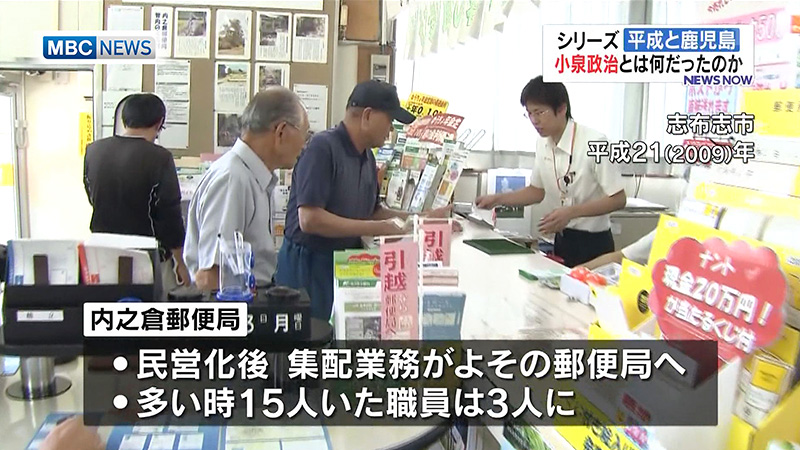

志布志市の内之倉郵便局では、民営化後、集配業務がよその郵便局に移り、多い時で15人いた職員が3人にまで減りました。

(内之倉郵便局田浦天志局長)「ここは、定員が2名の郵便局に1人期間雇用として来ていただいている3名体制なので、原則的には2名で運営しなさいということですので」

(利用者)「地域に密着してくれるから、いいと思う。なくなってもらうと本当に困ったから。」

一方、去年7月には、霧島市横川町の山ヶ野金山郵便局が利用者の減少で廃止に。

民営化後、県内で初めて郵便局が姿を消す事態になりました。

(利用者)「村の中心になってきた郵便局がなくなるのは寂しいが、これも時代の流れということで、我慢するしかないと考えている。」

平成に入って導入された小選挙区選挙などを駆使して有権者の支持を集め、政策を推し進めた「小泉劇場」その政治手法は後の民主党の政権選択選挙など、その後の政治・選挙に大きな影響を与えました。

しかし、その手法を駆使して進められた郵政民営化などの「聖域なき構造改革」が、市場の活性化や競争力向上を支えたのか?それとも格差拡大など新たな課題を生み出したのか?

その評価は、小泉内閣が終わって10年以上経った今も定まっていません。