【#48】マルマメン工房 増田泰博さん

早いもので3月、

日中はずいぶん過ごしやすくなってきましたねー!

「日本を元気に!あなたの街のささえびと」リポーターの鶴園直子です。

このコーナーでは、「私たちの日常を支える人」すなわち“ささえびと”。

地元や地域、街を盛り上げ、元気にしようと頑張っている“ささえびと”をご紹介します。

今回は、霧島市の霧島永水という地区で、

農薬や化学肥料を使わない自然栽培で、大豆や小麦を作っていらっしゃる農家さんが登場です。

今日は、日本食には欠かせない「五穀で食文化を支える人」をご紹介します。

マルマメン工房の、増田泰博さんです。

時期的には農閑期を迎えています。

今は秋に収穫した大豆を、粒の形のいいもの、割れたり汚れたりしているものを選別をして、商品に出したり、

作業に使う機械のメンテナンスをしたりしているところです。

春にかけて、あぜの草刈りなどをしながら、

5月の下旬から6月上旬にかけて、麦の収穫に向かっていきます。

原点は、以前働いていたNPO法人霧島食育研究会での経験でした。

豆腐やみそを作るワークショップで講師をさせて頂いたりしていたのですが、

そんな中で、原料についても考えるようになりました。

鹿児島は、味噌や醤油の消費量が多いのに、その原料となる大豆や小麦の生産者が少ないんです。

また、こういったものは国産だけじゃ足りず、輸入に頼るところが大きいんです・・・。

だからこそ、地元鹿児島産の大豆・小麦を作りたいと思いました。

それに、大豆と小麦は、表作と裏作で作れるので、

同じ畑を有効に使えて、1人で作業をするのにもぴったりでした。

霧島は寒暖差があるので、作りやすいところではあるのですが、

乾燥を好む作物なので、雨に弱いです。

雨に当たるとカビが入ってしまったり、収穫した後の乾燥対策などは気を遣うところ・・・。

毎回試行錯誤しながら作っていますが、

だんだん味が濃くなって香りがよくなってきたなーと感じます。

「大豆や麦をもっと知ってもらいたい」と、昨年加工場と販売所を作ったんですが、

販売所

種類や品種で、色も味が違うので、それを楽しんでもらえるように、

自分のところで作っている10種類ほどの大豆を並べて、量り売りをしたり、

大豆のピクルスなどの加工品を販売したりして、

新しい食べ方の提案や、そのものの美味しさを知って頂けるように頑張っています。

将来的には、カフェ

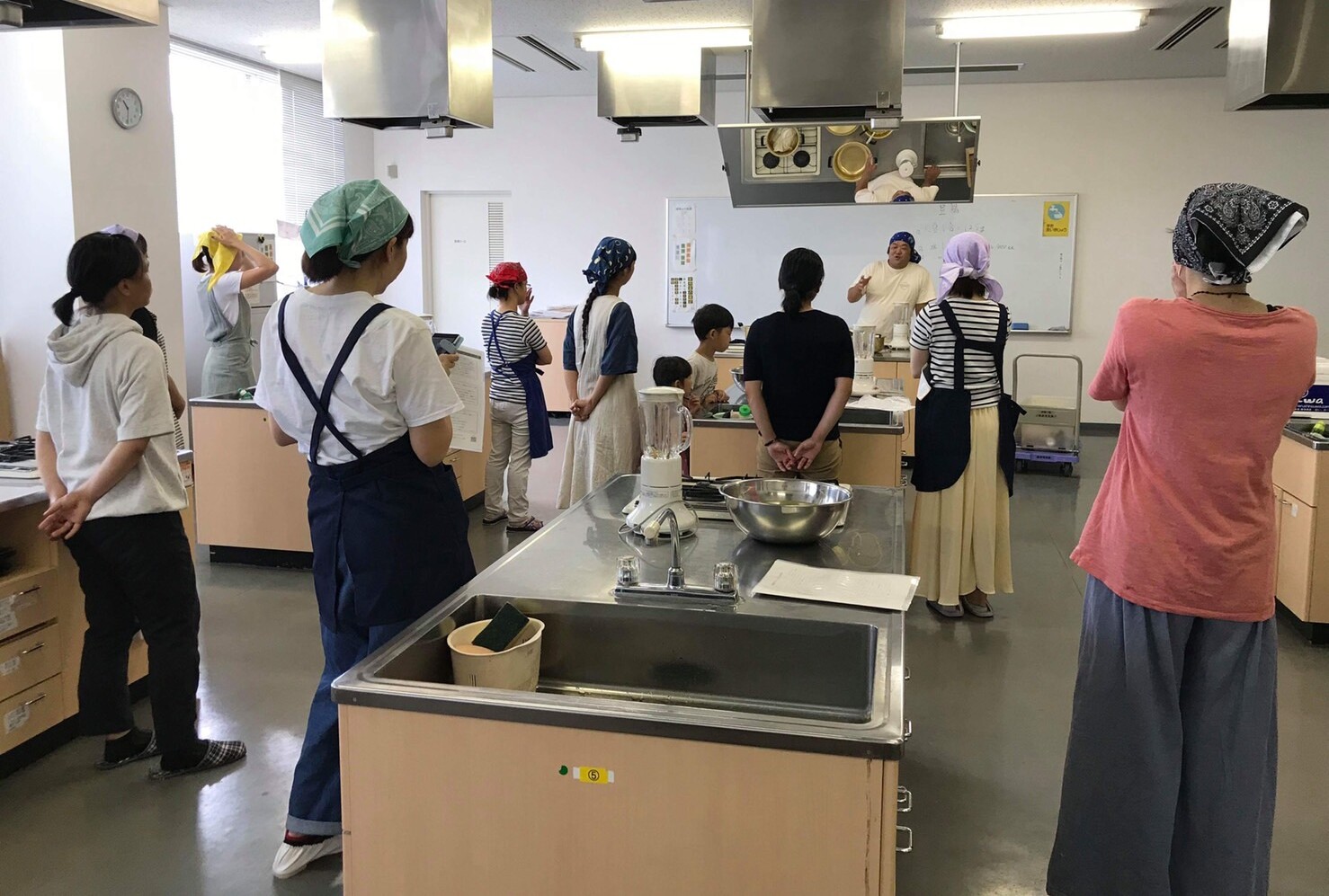

少しでも興味を持ってもらえるきっかけになればと、子供たちや大人向けにワークショップなども行なっています。

今はコロナでちょっと難しいんですが、

大人向けには味噌作り教室をしたり、

子供たち向けには、地元の保育園に行って、

子供たちの目の前で、釜でお豆腐を作って、出来立てを食べてもらったり、

一緒に作ってみたりしています。

子供たちも「おいしい!」と言って、喜んで食べてくれますよ!

「身土不二」・・・人の体は、その人が暮らす土地と切っても切り離せない。

その土地で、その季節に取れた物を食べるのがいいという考え方ですけど、

これからもこれをめざしたいです。

さらには農業は、景色や風景を作れると思うんです。

例えば、収穫時期になると黄金色に染まる・・・そんな地域の景色を守ること。

また、五穀豊穣といいますが、地域のお祭りや歴史は、農耕から始まるものも多いと思うので、

人と人とのつながりを大切にしながら、

こういった暮らしや想いも繋いでいかないといけないなーと思っています。