東日本大震災から10年 県内の備えは

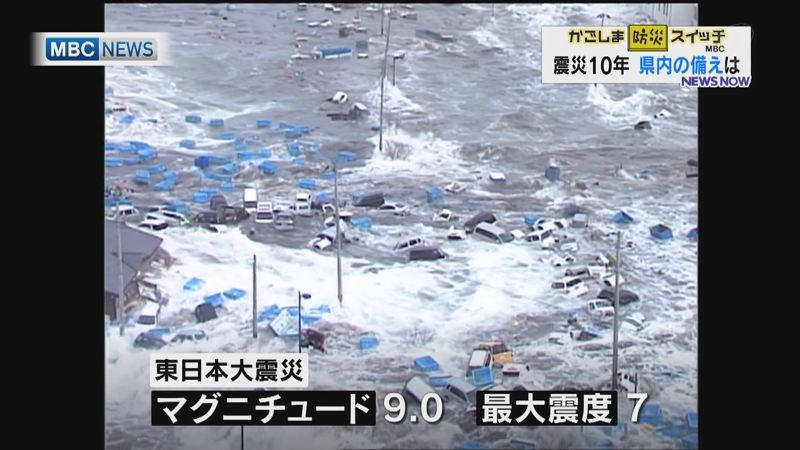

「想定外」と言われたマグニチュード9.0、最大震度7の揺れと、津波に襲われ、直接の死者と行方不明者は1万8000人あまりと、戦後最悪の被害となった東日本大震災。

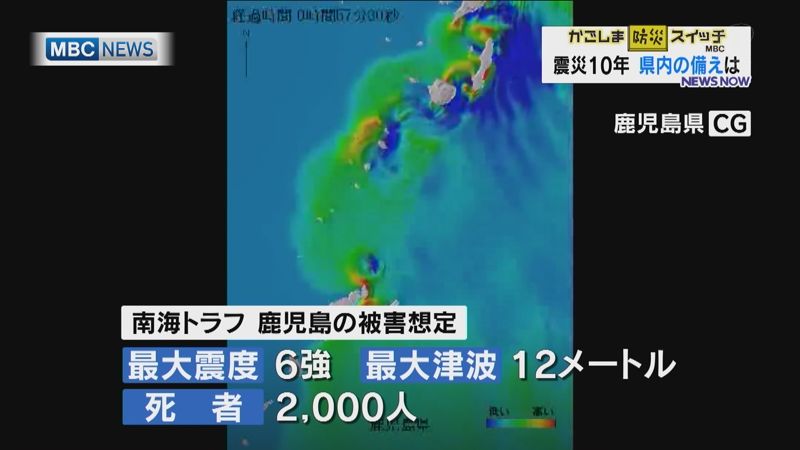

鹿児島でも震災後、地震・津波の想定が見直され、震災前は5つしかなかった想定が南海トラフや種子島から奄美群島にかけての太平洋沖、それに桜島の海底噴火など12パターンに増えました。マグニチュードが東日本大震災を上回る9.1、死者が全国で32万人余りと想定される南海トラフ巨大地震では、県内でも最大震度は6強、津波の高さは最大12メートル、死者2000人と想定されています。

こうした想定を受けた対策も県内で進められています。志布志湾に面し、最大7.2メートルの津波が想定されている人口およそ6500人の東串良町。震災後、志布志湾沿岸の自治体と連携して防災マップを作成したほか、避難所の機能と緊急時に役場機能を担う防災センターや、津波避難タワーなどの5か所の避難施設整備など、ハード面の対策も進め、県内の南海トラフ対策をリードしてきました。

町内の豊栄地区の一部の自治会では、おととし、地区独自の地域防災計画も作成。年に1回は訓練を行うなど、対策を続けています。一方、少子高齢化も進んでいて、要支援者避難の見直しなど、対策に終わりはないといいます。

(東串良町・内村大輔危機管理係長)「行政にできることは限りがある。住民ひとりひとりの防災意識を向上させることが大切。防災対策に終わりはない」

10年前に福島第一原発事故が発生。いわゆる「安全神話」が崩壊し、自然災害やテロなどへの備えなど、規制基準が見直される中、国内の原発は一時、全て停止することになりました。

原発の在り方をめぐって賛否も分かれる中、川内原発1号機は2015年に新規制基準のもとで、国内で最初に再稼働。新規制基準で定められたテロ対策施設の完成の遅れから一時、停止したものの、川内原発では1号機、2号機とも去年、施設が完成し、今は通常運転をしています。

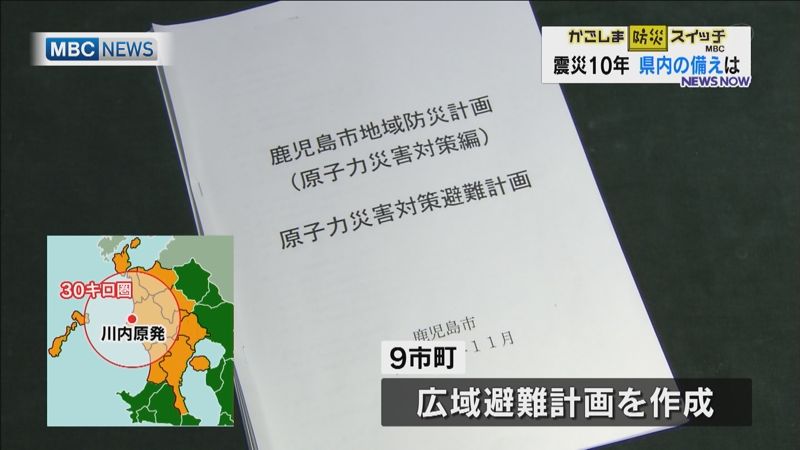

そして、原発事故が起きた場合の対策重点区域が30キロ圏に拡大され、対象となった9つの自治体では広域避難計画も作成。福島第一原発事故を踏まえ、県は原子力防災訓練を周辺自治体や住民も参加する形で例年、行っていますが、今年度は新型コロナの影響で中止となりました。また、おととし3月には、指示に基づかずに避難が行われた場合、30キロ圏の住民避難は最大で5日以上と当初の想定よりも時間がかかるとの試算も出ました。

県は、円滑な避難のために情報共有アプリの開発などを進めていますが、避難計画の実効性をどう高めるのか?多くの課題が残されています。

東日本大震災以降、大きく見直された鹿児島の防災。国の南海トラフ巨大地震のモデルを取りまとめる作業部会の座長を務めるなどしてきた、関西大学の河田惠昭特別任命教授は、行政が対策を進めるだけでなく、住民ひとりひとりが災害を「わがこと」としてとらえる必要があると指摘します。

「地震が起きたら津波が発生するという知識があっても(震災では)30%がすぐに逃げなかった。緊急地震速報やハザードマップなど文明がどんどん進んでいる。だけど、それが『わがこと』として日常の習慣につながっていないところが非常に問題」

「命をなくさないために自助努力で何をやったらいいか、それを自分たちで考える。各家庭で条件が違っているので、平均ではなく、我が家で何ができるか考えてほしい」

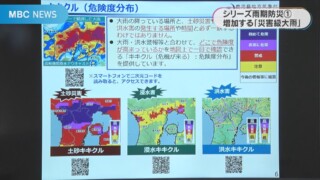

一方で災害の「風化」も懸念されています。消防庁の調査では、鹿児島県内の市町村で行われた震災総合訓練の回数は、震災直後は多かったものの、ここ数年は減少。参加人数も2015年をピークに減少しています。

河田特別任命教授は、人間の心理でやむを得ない面もあるものの、「風化」させないための努力が大切と話します。

「災害は考えたくない、ネガティブなことだから。できたら忘れたい。それは異常ではなく正常。そういう状態で災害が起きれば被害が大きくなるから、そうならない努力を継続しなければならない。『わがこと』としてとらえられていないところに災害対策の難しさがある」