「ごめんね、私ばっかり生きて」コロナで夫と母親亡くした女性…手を握り向き合った家族の死

鹿児島県内で新型コロナの感染が初めて確認されて、今月で4年です。この4年間で亡くなった人は1000人を超えます。

感染が広がり始めたころ、コロナで夫と母親を亡くした女性が鹿児島市にいます。家族を失った辛い過去。乗り越えることができたきっかけとは…。

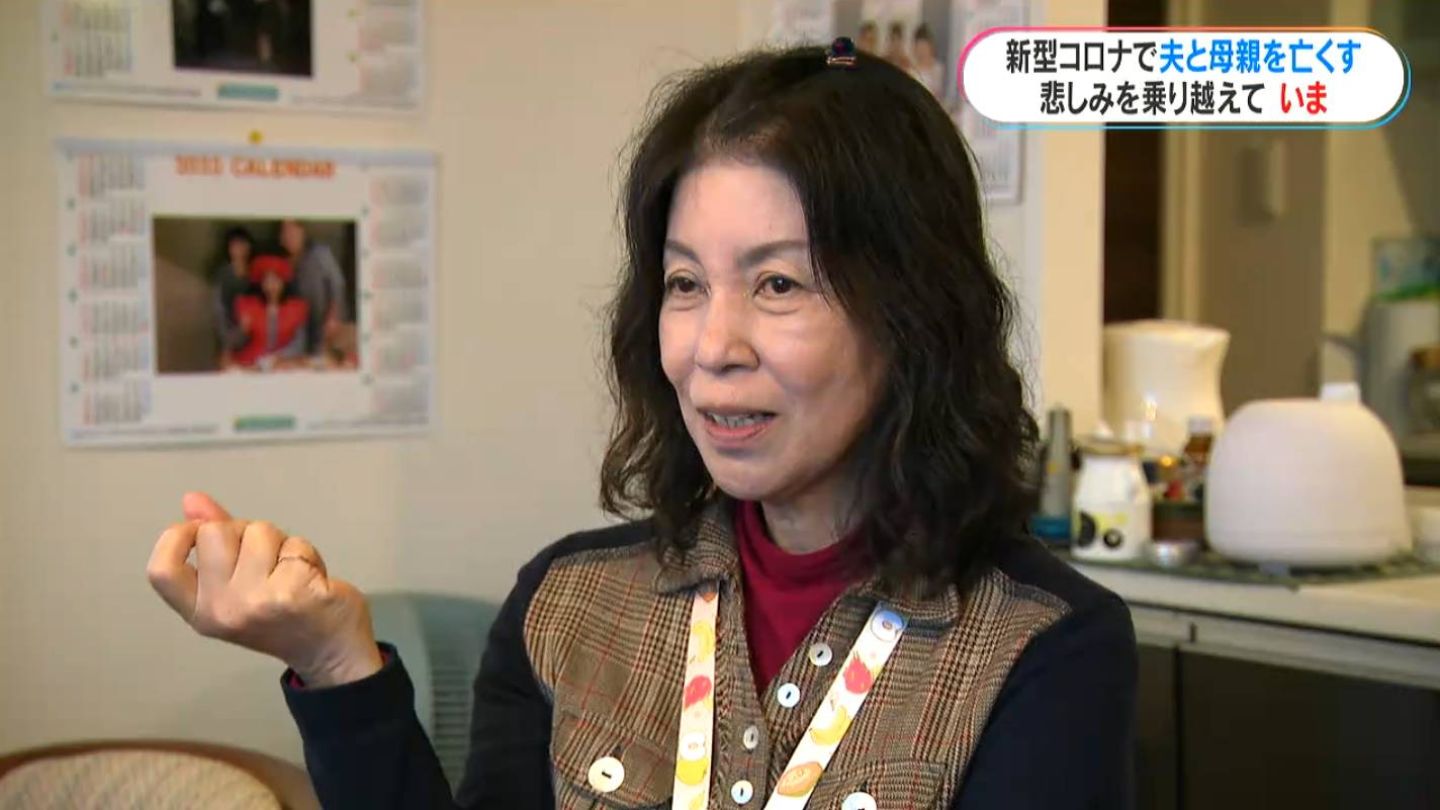

鹿児島市の松下みゆきさん(61)。4年前、新型コロナで夫と母親を亡くしました。

(松下さん)「もう心が空っぽ。夫と母のところに行きたいとしか思ってなかった」

松下さんは、夫・和裕さん、母・マツエさんの3人暮らしで、2020年7月、全員が感染しました。当時はコロナの第2波に入り、鹿児島の感染者は累計200人を超えたころでした。

和裕さんは、松下さんと一緒の病室で6日間過ごした後、重症化リスクがあったため、鹿児島大学病院に転院しました。

「頑張ってよ」「うん」

「苦しい?」「大丈夫よ」

(松下さん)「廊下に出て、今度会う時は笑顔で会おうねって。(夫の)手だけが見えて」

これが、夫婦の最後の会話でした。その後、別の病院に入院していた母・マツエさんも帰らぬ人となりました。

(当時の松下さん)「ごめんね、私ばっかり生きて。やっぱりそう思ってしまう」

未知のウイルスと言われ、最後の別れは家族ですら難しかった当時。救ってくれたのは、大学病院の計らいでした。

(松下さん)「看護師長が手袋の上から夫の手を握らせてくれた時、自分の夫の死に向き合うことができた。そのまま火葬場に運んでいたら、おそらく今の私はいなかった」

和裕さんの手に触れ、死に向き合うことができた松下さん。夫婦で経営していた在宅介護サービスの会社を1人で引き継ぐことになりました。

先の見えないコロナ禍に、スタッフおよそ50人で120人の利用者をケアする毎日。支えてくれたのは、亡き夫の言葉です。

(松下さん)「なんで仕事をやらないといけないのか、辞めたい気持ちだった。でも、夫が鹿大病院に移る日、『会社を頼むよ』と言った言葉が、私を動かしてくれた」

あれから4年。経営者でありながら、自らもケアマネージャーとして利用者と向き合います。

この日、訪れたのは、6年前に脳出血で言葉と体が不自由になった男性の自宅。入浴や食事などの介護プランをつくり、自立を支えます。

(やりとり)

「食事はどうですか?食べすぎてないですか?」「はい」

(男性の姉)「皆さんで言葉のけいこをしてもらい、単語を言えるようになったのはすごい。皆さんの力」

(松下さん)「訪問活動も多いが、(関係機関への)書類も多い。そこが大変」

(スタッフ)「見えない部分でバタバタはしていたと思うが、自分たちに見せることはない」

先月、松下さんの4年間の努力が実った出来事がありました。全国の介護事業者を支援する団体から、人材育成や離島の介護支援の取り組みなどが評価され、優秀賞に選ばれました。

(松下さん あいさつ)「突然、社長(夫)を失って、どうしたらいいのかと思って。でも、毎日のいろんな方の積み重ねが、実ったと思う」

松下さんは月2回、三島村の黒島と硫黄島にも足を運び、島に住む9人の高齢者をケアしています。

(やりとり)

「立つことはできる?」「これがあったらできる。歩行器がないとできない」

「今のところ行きたくない」「鹿児島市(の施設)に?」「島がいいです」

硫黄島は夫・和裕さんが感染する直前、最後に一緒に渡った島です。

(松下さん)「島に行かなかったのは、コロナに自分が感染した1か月間だけ。生まれ育った島で生活したいという利用者の気持ちを叶えてあげたい」

夫と母親を亡くして4年。松下さんは、コロナ禍の制限がある中で、大切な人との別れを経験した自分にだからこそできる介護のあり方があると語ります。

(松下さん)「最初にケアマネージャーをした利用者が(亡くなる前)自宅から救急車に乗った時、『あなたで良かった、いい人生だったよ』と」

「自分が夫を亡くした時も、亡くなり方がどうだったかによって、残された家族はその先の人生が変わる。自宅に最後までいたい人の気持ちをくみ取って支え、『いい人生だった』と言ってもらえる会社でありたい」